'!' は論理演算子 Not です。

「日記にあらず」と読んでください。

■ 磁気リコネクション

昨年(2004年)の12月27日、射手座の方向から一瞬、強烈な光が押し寄せた。それは5万光年(銀河系の直径の半分くらい)の彼方から発せられたにもかかわらず月よりも明るかったという。銀河の中心は射手座の方向にあるから銀河の反対側で起こった現象ということになる。

ただし、射手座は星占いで11月23日から12月21日生まれの人の星座(オレだよ)であるように、この時期、太陽のすぐ近くにある。しかも光ったのは可視光ではなくガンマー線だからそれを目撃した人はいない。しかし、これは観測史上最大の明るさだったのだ。つまり想像を絶するガンマー線バースト。

そのエネルギーがどのくらいかというと太陽が発するエネルギーの15万年分が0.1秒の間に放出されたことになるそうな。

周辺の物質を光速の30%という相対論的スピードで吹き飛ばし、もしこれが地球から10光年以内で起きていたら地球のオゾン層は吹き飛ばされて、地上の生命は絶滅していたという。もっとも、そんな近くにパルサーがあったら生命が発生したかは疑問だけど。

少し前(2/18)のリリースだがNASAが詳細を発表した。

NASA・ホームページより ← 機械翻訳

簡単な日本語の記事 ←朝日サイエンス

震源は「SGR-1806-20」という中性子星。これはマグネター(magnetic starの略)として知られる(いや、こんな星、最近知ったんだが)超強力磁石が高速回転してる星の一つなんだけど、そこで磁気リコネクションという現象が起きたのだそうな。

この現象について調べたのだけれど今のところ何の解説も見つからなかった。言葉どうりに受け取れば磁気、もしくは磁場の繋ぎ替え。

地磁気の一千兆倍もの磁場が数秒(この場合、7.5秒)のサイクルで回転していれば、"場"としてのストレスが溜まってきて、ある時、一気に放出する、というのは感覚的に理解できる(ような気がする)が、もう少し具体的なメカニズムが知りたい。

また、NASAの記事の中でちょっと触れている"星震"は「竜の卵」の続編「スタークェイク」(作者名忘れた)の設定そのものなんだけど、これもよく解らない。

中性子星(ブラックホール一歩手前の星)に関しては一般人向けの情報って少なすぎる。もっと噛み砕いた解説が欲しい。

それにしても宇宙では人が想像もしないような現象がまだまだ起こっているのだな。

■ スパムロボの襲撃 - その3

遂にこのタイトルも3回目。今回は懸念してたトラックバック・スパム。コメント・スパム、掲示板と来て、これでフルセットで襲撃されてしまった。

気が付くのが早かったので5-6回 pingを打ち込まれたところでトラックバックの機能を停止したから被害は少なかった。

これ、前回のコメント・スパムと同じ輩のようだ。ネット・ポーカーがなんちゃら。

こんな垂れ流しの文章にトラックバックなんか来ないんだから止めちゃってもいいんだけど、まあ、縁起モンだから。っと、なると腹を括って(そんな大袈裟なもんじゃないって)ブラックリストを導入しないとだめかなぁ。ま、暇になったら。

アフォなことをする奴がいなければ気を使わずに済むものを。

こんな辺境のサイトなのに自分で管理しようとすると意外と鬱陶しいことである。

ところでこのページ、自前でとってるアクセスログ(かなりアバウト)では一日のアクセスがせいぜい10-20人なんだけどサーバーのアクセス解析(これはかなり強力、且つ正確)を見ると、一日100-200回のアクセスがある。データ転送量は一番多かったりする。その次がガラモンの展開図。これはファイルサイズが大きいので理解できるんだけど。

このギャップは何なんだ。

一度アクセスするとサーバーの都合で10回くらいカウントしてるのか、見えない所でサーチ・ロボットがガシガとシアクセスしてるのか。

後者なら良いのだけれど(少しは鬱陶しいけど気にしなければ良いだけ)、前者だとするとページが重すぎるってことになる。確かに最近は大き目の画像を張ってる気がするし、文章も初めの頃と比べると明らかに長くなってる。私自身の環境のせいもあるんだけれど、少し注意しないといかんかな。

サーバーが吐き出す詳細なアクセスログを見ればどちらだか判るんだろうけど、

あんなモン、人間の見るものじゃない!

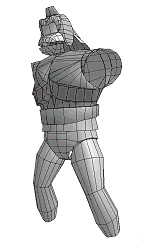

■ モデリングの練習

年末、年始と少しばかり忙しくて、その後も気分が乗らなくて、黒鮫号は放置中。これから決算モードだからもう暫らく手を付けられない。予定どおり順調に遅れてる。スミマセン。二年越しになってきた。

この後、また忙しくなる予定なのでこれでおしまい。形やポインティング(っていうか線)もテキトーだしカーブが複雑過ぎるので、このままじゃ使い物にならないけど全体のベースくらいにはなるかな。

いつかは完成させるつもりだけど次に作る予定は決まってるので、これができるのはいつの日か。

以前、某有名サイトの掲示板に「全身は難しくて作れなかったようです。」なんて書かれたこともあるので(本当の事だから仕方ないけど)そのうち完成はさせたいな。

■ 伐採

弟が茨城の私設キャンプ場(?)にくるみの苗木を植えたいと云うので下準備に行ってきた。2年前に拾ってきた胡桃の実を発芽させて4本ばかり育てていたのだが、狭い庭に置くのは限界に達したようだ。くるみは2本ないと実が付かないのだそうだが、移植に弱いので多めに植えるらしい。植え代えは来月だけど、場所を決めて光が当るように周りを整備するんである。

という訳で10日、午前中に仕事を切り上げて午後から出発して5時頃に到着。すぐに暗くなるので、さっさとテントを張って、車の荷物を降ろし、水を汲んでくる。ここまで約2時間。初日はもう適当にメシを食って寝るだけ。問題は寒さ対策。

20代の頃は天体写真の撮影と称して(上手く撮れたことは無いのだけれど)毎年数回は真冬の高地でキャンプしたものだが、今は冬用の装備は無い。何より体力がない。テントの中では風が入らないのでランタン一つでも火の気があれば暖かいのだが、消したとたんにジワッと冷え込んでくる。ポコポコに重ね着してシュラフも夏用を2枚重ねて潜り込む。オーバーズボンだけは買ったけどね。

そんな中、今回の大ヒットは「湯たんぽ」。ホカロンは身に付けてしまうと空気の通りが悪くなって意外と非力だったりする。といっても普通の湯たんぽ(最近はプラスティック製もホームセンターで見かけるけど、どうなんでしょ?)はシュラフの中では大きすぎるから、洋酒の空き瓶にお湯を入れてタオルで包んで輪ゴムで縛っただけ。これがメチャクチャ暖かい。着込んでいるせいもあって、始めは汗をかくほど。朝方でもほのかに暖かくてありがたい。先人の知恵であるなぁ。

11-12日は昼間から酒を飲みながらのんびりと作業。中二日有ると何かするにも気分的に楽だ。そうそう時間が取れないのが難だけど。

夏は木漏れ日しかないのだが、今回は天気にも恵まれた上に落葉しているのですごく明るい。冬は空がスコンと抜けてる。

弟が胡桃を植える場所を選定している間に私はトイレの穴掘り。山の中ではトイレなんか無いので毎回スコップを持って藪の中で適当に済ましていたのだが、少し深い穴を掘って仮設トイレにするんである。後は泥を撒いておけばすぐに分解してしまう。いっぱいになったら別の穴を掘るだけ。これで数年は使えるだろう。

そうこうしているうちに場所が決まったらしいので、周りの草や低木を切って日当たりを良くする。夏に日が当るように高い木の枝もチェーンソーでばっさり切り払う。切った枝はそこいらに転がしておいても良いのだけれど、苗木の邪魔になるので少し細かくする。枝といっても10メートル近くあるから重いし、広がって引っかかるから動かせないのだ。5メートル以上の所で枝分かれしている更に高い木は滑って登るに登れないので、可哀想だけど根元から切り倒さなくちゃならない。結局2本だけは切ることにした。

夜はご飯を炊いて鍋にしようと思って材料を持ってきたんだけど、肝心の鍋を忘れた。仕方ないからフライパンで作る。ちょっと情け無いけど二人分くらいなら充分いける。テントの結露がすごいけど、これはお湯を沸かしただけでも同じ。残りは翌朝、おじやにする。

そして三日目。覚悟を決めて伐採。まずはシイノキ。まともに木を切り倒すのは未だ二回目、それも5年ぶりくらいだからちょっと怖い。倒す方向にクサビ形の切込みを入れてから反対側を切っていくのだけれど、ド素人だから低いところで切れない。どうしても切りやすい腰の高さになってしまう。もったいないけど材木にする訳じゃないから勘弁してね、ってなモンだ。それより切り口が傾いちゃうわ、上下にずれちゃうわで、もうギタギタ。地元の人が切り株を見たら大笑いされるな。

慣れれば倒れる瞬間は爽快なんだろうけど怖くて飛び退いちゃう。うーん、修行が必要だ。

一応木の無い方向へ倒すんだけど、広葉樹は枝が張っているので、どうしても引っ掛かってしまう。適当に枝を切り落として完了。幹は何かに使いたいけど重くて動かない。乾燥したらベンチにでもしようか。年輪を数えたら30本ほどだった。合掌。

1時間以上かかったけど、まあ順調。でも問題は2本目だった。

この木、何の木、気になる木。小学校の理科でも物理系は好きだったんだけど生物系は興味が無かったので、木や草、鳥や虫の名前がまるで分からない。この歳になって後悔するんである。多分イヌシデという木だと思うのだが、これが半端じゃなく硬い!

いくら切っても切れて行かない。そのうちチェーンオイル(チェーンの潤滑油が少しずつ出てくる構造なのです)が無くなって切り口が焦げてきた。

仕方がないのでオイルを補充して刃の目立てをする。目立て直後は多少切れて行くのだが、

数センチ切るとまた切れなくなる。3回目立てしてやっと倒れた...ら、方向が少しずれて2本の木の間にまともに挟まってしまった。ああ...。

先は根元より多少軟らかいが、それでも2回、目を立て直して大きな枝と幹を一ヶ所切り落としたがまだ落ちてこない。とうとう用意した予備のガソリンを使い切ってしまった。1リットルも有れば充分だと思ったけど、甘かった。ちょうど通路を塞いで邪魔だけど、誰も通らないから残りはこの次でいいや。(って事にするしかない)

最終日は撤収だけ。夜中に目が覚めちゃったので午前中は寝てた。片付けは設営の倍以上時間が掛かるけど、明るいうちに終われば良いのでうだうだと...ってやってると毎回暗くなっちゃうんだけどね。

ああ、体が痛い。

■ スパムロボの襲撃 - その2

2週間ほど前、このページに100以上のコメントスパムが書き込まれていたのだけれど、今度は掲示板である。

数日おきに3回、出会い系サイトの宣伝である。数日に一回ならそのたびに削除してもいいんだけどロボットに狙われると際限なく書き込まれる可能性があるのでスプリクトの書き換え。

ブログの時と同様に送信フォームに合言葉を埋め込む方法。ただし掲示板は自作なので内部構造も解ってるからもう少し工夫する。

time 関数で取得した時刻情報を暗号化する。って云っても数学の苦手な私には難しい暗号化のアルゴリズムは解らないから簡単な四則演算で別の数値に置き換えただけだけど、まあこれで充分だろう。復号するには逆の計算をするだけ。

送信されたデータにこの数字が無ければエラーだが書き込まれた時刻と比較して3時間以上経過していても受け付けないしくみ。3時間(正確には1000秒...って、うわぁ、10000秒じゃないか。一桁勘違いしてた。直さなきゃ!)って数字にあまり意味は無いけど書き込みの途中で放置しても大丈夫なように少し余裕をもたせてみた。

ただし、これだとフォームを記録された直後の一回は書き込めてしまうので、リンク元をチェックして、サイトの外部からは書き込めないようにもしてみた。もっともリンク元の偽装は IP の偽装より簡単らしいので、とれだけ効果があるかは不明だが。

それにしても何故ウチなんだろう。こうたて続けだと少々うんざりする。もっと人気のあるブログや掲示板に書き込んだ方が効果が高いじゃないか。

自作の掲示板だからセキュリティーなんて殆ど考えてなかったんだけど、プロの作ったレンタルの掲示板はどの程度対策してあるのかな、と思って試してみた。

サンプルとして公開してある幾つかの掲示板のソースを html に変えてダウンロードし、ローカルから(つまりサイトの外部から)書き込んでみる。

あれれ、みんな書き込めるぞ。って事はロボット対策に関してはウチと大差ないってことか?

うーん、今までは手作業で書き込んでたから問題が無かっただけなのだろうか。

■ 軟着陸

ホイヘンス・プローブがタイタンに軟着陸。http://www.asahi.com/science/update/0115/001.html 朝日サイエンス

うーん、凄い時代になったもんだ、土星の衛星の地表が見られるってのは。

あまりに大胆な計画だったので成功するか半信半疑だったのだが見事に成功させた。うーん、凄い。

なんだ、この丸いごろごろした石は、と思ったら氷なのか。それにしてもなぜこんなに丸いのだろう。月や火星の地表とはだいぶ違うようだ。これから大量の情報が入ってくるのが楽しみだ。

ま、その辺はこれから学者先生が解析していろいろ教えてくれるのを待つとしよう。

それにしても惑星探査は時間が掛かる。主に経済的理由だけれど、今回のミッションも20世紀の末に出発して21世紀になってやっとたどり着いた。ボイジャーとかの時もそうだったけれど、すっかり忘れた頃にニュースが飛び込んでくる。今も幾つかの探査機が飛んでるんだけど情報は無い。そう云やMUSES-C なんてのも有ったよな。うまく行ってるか否かは関係者しか知らない。まあ、やばくなれば何かアナウンスがあるだろうから、便りの無いのは良い便りってことで。

で、カッシーニとホイヘンスって、どちらも土星に縁の深い学者でぴったりのネーミングだと思うけど、ホイヘンスって云うと遊星仮面を思い出しちゃうのだよね。ピネロン星の総統。個人的にはハイゲンって呼び方のほうがなじみ深いんだけど。

■ すばるとほうきぼし

マックホルツ彗星 が6日に地球に最接近。そして今日から明日に掛けて、(見かけ上)昴の横を通過する。http://www.nao.ac.jp/pio/20050107machholz/index.html 国立天文台・マックホルツ彗星

ってことで久々の天文ショウ。すばる(プレアデス星団)と惑星が接近することはよく有るけど彗星がこんなに接近するのは珍しい。しかも冬の空気が澄んだ時期で光度も3.6等級と比較的明るい。

これは見なくちゃならんだろう、ってことで久々に双眼鏡を引っ張り出して観察 見物。

8時頃に見たときは薄雲がかかってオリオン座すら確認できず、10時頃、再度見てみる。残念ながら横浜では明るすぎて肉眼では確認できなかったけど双眼鏡では同じ視野の中にすばると彗星が同時に収まって、ちょっと感激。尾は確認できないが、かなり大きな視野角で、ぼーっと浮かんでいる。

ヘール・ホッブ彗星や百武彗星のような派手さは無いけど彗星としてはかなり明るい。しかも見付けやすい。なにしろ昴のすぐ横なんだから。

まだ数日はチャンスがあるので、興味があったら見てください。(いや、見えなくなるわけじゃないけど素人には見付けにくくなるってこと。)

で、これだけじゃ何だから昴に関する薀蓄をつらつらと。

すばるの名を知らない人はいないだろうけど実際に見た人は意外に少ないと思う。

清少納言が「星はすばる」と真っ先に書いたように全天でも一番美しいと思う。肉眼で良し、双眼鏡でよし、望遠鏡で良し。特に短焦点の広視野望遠鏡で見ると筋を引いたような星間物質の中にまたたく無数の星は宝石のように見える。天体写真では青が美しいけど、肉眼のほうが最高に綺麗。これは先にも書いたけど単体の星じゃなくて星団なのだ。(そのすぐ隣に彗星まで見えるのだから今日は最高の日である。)

場所はオリオン座(あの臼の形は冬の夜空を見上げればすぐに目に入る)の右側に向かい合うようにしてある牡牛座(星占いで有名な黄道十二宮の一つ)の背中のあたり(オリオン座の一等星、ペテルギウスから牡牛座の一等星アルデバランを挟んで反対側。上のリンクに有るページの図を参照)に夜空に浮かんだ小さな雲のように見える。目の良い人ならその中に小さな星が6~7ケ見えるはずだ。だから別名「六連星(むつらぼし)」とも言う。ちなみに、「すばる」は縛るの古語である。星を集めてギュっと縛ったように見えるから。その他にメシエの星雲カタログで「M45」とも呼ばれる。

えーい、ついでだ、もう一つ与太話。

「昴」って言えば谷村新司の大ヒット曲。この中に「我は行く、心の命ずるままに。我は行く、さらば昴よ。」というフレーズがあるれど、ずっと疑問に思ってた。

この人、何処へ行くのだろう。

「さらば、昴よ」って、南十字星が日本で見えないように、昴の見えないところに行くとしたら何処だろう。先にも書いたように昴は黄道上の牡牛座にあるのだ。黄道ってのは太陽の通り道だから昴は太陽が見える所なら地球上の何処でも見えることになる。強いて言うなら地球から昴が見える時期、白夜が続いて星が見えない南極くらいか。

としたらこの歌、南極観測隊のテーマソングなんだろうか。

■ スパムロボの襲撃

うわぁ! やられた。コメント・スパム。

昨日の夜から早朝にかけて断続的に、このページのすべての記事にコメントが書き込まれている。たいした量のブログじゃないけど、それでも100以上の記事に対して書き込まれたコメントを手作業で削除するのは大変な手間だった。

もし数百とか数千とかの記事を書いてるアクティブなサイトでやられたら大変だろうな。

online-----poker.com と名乗って 多数のURL らしきものを書き連ねている。

アクセス制限をしようとしたのだけれど IP を偽装して毎回変えているので IP によるアクセス禁止は役にたたない。しかもログを調べても該当するアクセスもない。つまりサイトに入らず直接フォームを送り付けているのだ。これは当然ロボットの仕業である。

掲示板のように人間が手作業で書き込むなら、ウチのような辺境のブログじゃ関係ないとたかを括ってたんだけど、ロボットには見境がないらしい。

うーん、私のスキルでは対策の施しようがない。お手上げである。どうせコメントなんて入らないんだから全面的に書き込み禁止しちゃおうかとも思ったけど、一応、何か対策は無いものかと調べてみた。

インストール型のブログでは最もメジャーな Movable Type では色々な対策があるみたいだが、このページはグッとマイナーな Nucleus を使っているので、最近までスパム・ロボットそのものが無かったらしく、対策も限られているようだ。

古い記事に対するコメントは管理者が許可しないと公開されないNP_CommentControl ( ←現在休止中)

ブラックリストに載った業者からの書き込みを禁止するNP_Blacklist

どちらもプラグインだけど、そんな中、見つけたのがskooler.orgさんの簡易コメントスパム対策。

ロボットはコメントの書き込みページを通らないので書き込みフォームに合言葉を埋め込んでおいて、これが無いと受け付けない仕組み。書き込みページのフォームからじゃないと書き込めなくなる。

簡単な改造なのだけれど私は php も Nucleus の構造も解らないので本当に助かった。(少しは勉強しないといかんかなぁ)

パスワードはソースを見れば一目瞭然だからロボットが対応したらおしまいなのだが、当面は充分防げると思う。

これで毎回パスワードを自動生成して照合するようにすれば、かなり完璧だと思うけど、少々改造が大変になるかな。

でもねぇ、トラックバック・スパムってのも在るんだよね、世の中には。

今のところ Nucleus では聞かないけど、近い将来に必ず出てくるだろうな。

■ 「轟天号アタック」

あけましておめでとうございます。新年早々酔いつぶれている間にごじらさんから素敵なプレゼントを頂いた。「ゴジラ・ファイナルウォーズ」の不満な後半のストーリーをゴソッと書き換えたオリジナルストーリーである。

掲示板に書き込んで頂いたのだが、もったいないのでこちらに転載。

という訳で、こんな展開になればもっと面白い映画になったのになぁ、という幻のシナリオ?

ご堪能ください。

「轟天号アタック」 ===================================================

「君の行動は、地球防衛軍の規律に、多々違反していることが報告

司令官の去った後で、神宮寺は吐き捨てるようにつぶやいた。へ ●

やがて轟天号の修理は完了し、艦長に就任した土方大佐の指揮に

猛烈な閃光とともに、エネルギーの位相を反転された負の熱エネ

「レーダー回復、画像を拡大しますっ!」

新轟天号は、そのスムーズな船体に全てを引き込み、ハイパーチ

そのとき、レーター手が声を上げた

通信の背後で、おおーという声が上がり、いかにも頑固そうな面

「艦首ドリル、高速回て~~~んっ!」

時代遅れの一隻の軍艦が、猛烈なアタックを開始した。白熱する

=================================================== |

■ 歳の瀬

今日は雪で仕事は休み。本当は相模原へ修理に行く予定だったんだけど屋外で油圧の配管をばらさなきゃならないので濡れるとまずいのである。...というのは言い訳で、本音は「寒いんだもん」。それに、この時期になるとさすがに忙しくて、ここ2週間以上休みが無かったし。

でもって、この修理、お金は貰えないんだよなぁ。

2年ほど前に売ったクレーン車なんだけど、油が漏れるはずのない所から油漏れするのだ。

ちょっと専門的な話になるけど、油圧回路ってのはオイルタンクの油を油圧ポンプで加圧して操作バルブへ導く。このバルブを開いてシリンダーやら油圧モーターやらに高圧の油を送って装置を動かすのだが、操作をしないときは不要な油をタンクに戻して循環する仕組みになっている。

このバルブからタンクへ戻す配管は圧力は掛からないからメーカーや機種によって色々だが、高圧パイプなどは使わない事が多い。

この機種の場合、螺旋のスプリングを埋め込んだビニールホースを使っている。

通常これで問題ないのだが、これに亀裂が入ってじわじわと油が漏れてくるのだ。しかも、操作ミスでぶつけたとか引っ掛けたなら解るけど、奥のほうの外から力の掛からない所から。

常識的に考えればホースの製造ミス、もしくは部品の管理ミスって事なんだけど、大きいメーカーはなかなか認めない。ミスを認めても大抵は交換部品を支給するだけで、作業工賃は末端の販売店が泣くしかないってこと。(まぁ、これは小さいメーカーでも同じか。)

このクレーンは台車部分をトヨタ関連の会社で、愛知にあるU社が作ってタダノという大手クレーンメーカーの製品を載せている。石材関係にはU社が販売し、土木などの他業種はタダノが販売している。だからウチはU社から仕入れていてタダノとは直接の取引はないのだが、この「タダノ」のクレーンに欠陥があったとして大きく報道されたばかり。非常にタイミングか悪い。

欠陥があったのはこんな大型クレーンのステアリング関係だからウチで扱っているものは全く関係ないのだけど、お客さんにしたら自分の使っている機械のメーカーが欠陥品を出荷したのだから一緒なのである。

「こんな所、壊れるところじゃないぞ。こりゃ欠陥だな。」というわけだ。

報道だって機械の事なんか知らない記者が報道するから説明を聞いてもさっぱりわからない。色々な報道を総合してやっと推測できた程度である。私が解らないんだから素人に解るはずないよな。

その上タダノはリコールの申請はしたけど欠陥とは認めていない。まったくもって、なんだかなぁ。三菱自動車みたいになっても知らないぞ。

って事で今日休んじゃったから明日も仕事なのであった。大晦日は休みたいなぁ。

Page:

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]